im Vertrieb, ING Deutschland; Matthias Drews, Inhaber Capitalium; Thomas Hein, Leiter Vertrieb

Immobilienfinanzierung, ING Deutschland; Dr. Alexander Chmelnizkij, Oberingenieur für Digitales und autonomes Bauen an der Technischen Universität Hamburg; Olaf Peters, Inhaber Olaf Peters

Finanzberatung; Prof. Dr. Kay Smarsly, Leiter des Instituts für Digitales und Autonomes Bauen an der

Technischen Universität Hamburg (alle Fotos: Florian Sonntag)

Die Neubauziele im Wohnungsbau wurden in den vergangenen Jahren mehrfach verfehlt, und auch im Sanierungsbereich hinken wir mit einer Sanierungsquote von 0,7 Prozent den notwendigen Zielwerten deutlich hinterher. Wie verändern Themen wie 3D-Druck, modulare Bauweise oder serielle Sanierung den Neubau- und Renovierungsmarkt?

Hein: Ein klarer Vorteil dieser neuen Bauweisen ist, dass Gebäude deutlich schneller errichtet werden können. Das bedeutet, wir könnten schneller unser Ziel hinsichtlich der jährlich benötigten Wohnungsanzahl erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Kostenseite, die zunehmend in den Fokus rückt. Wenn man sich ansieht, was heute ein Neubau inklusive aller Gewerke kostet, dann kann serielles Bauen bzw. ein 3D-Druck-Haus dem Markt durch Schnelligkeit und Kostenersparnis neuen Schwung verleihen.

Herr Professor Smarsly, es gibt bereits die ersten eindrucksvollen Gehversuche im Bereich des 3D-Drucks. Welche Herausforderungen bestehen aktuell in diesem Segment?

Smarsly: In Deutschland stehen wir in diesem Bereich im internationalen Vergleich noch am Anfang. Das erste 3D-gedruckte Haus in Deutschland wurde einige Jahre nach den USA und China realisiert. Aber es ist erfeeulich zu sehen, dass wir deutliche Fortschritte machen und wir freuen uns, dass es in die richtige Richtung geht – auch, weil das eins unserer Forschungsgebiete ist. Solche Pilotprojekte sind essenziell, um daran forschen und das Thema weiterentwickeln zu können.

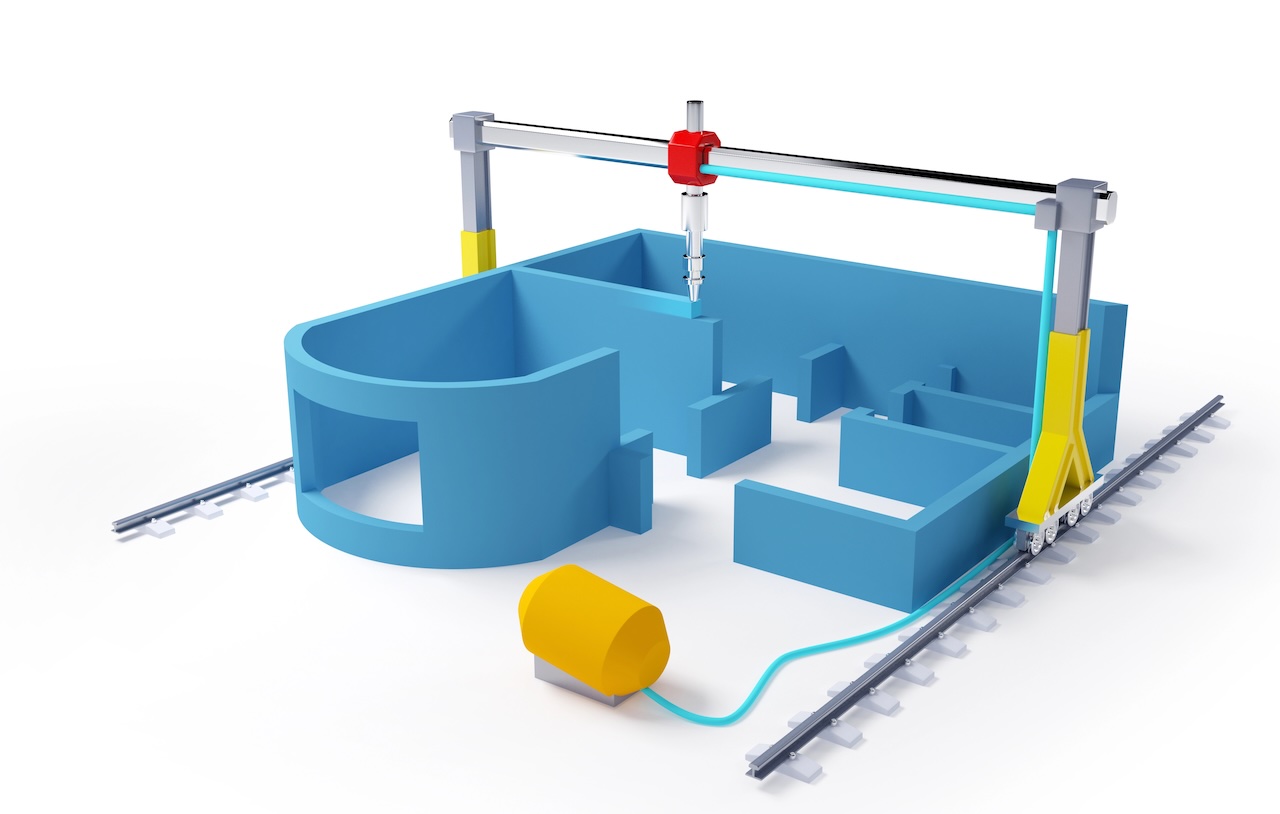

Hinsichtlich der Herausforderungen müssen wir untersuchen, was bislang ungelöst ist. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass bislang nur Bauteile gedruckt werden können, die mehr oder weniger senkrecht ausgerichtet sind. Das klingt zunächst banal, aber bei näherer Betrachtung ergeben sich komplexe Fragen: Wie integriere ich Fenster? Wie realisiere ich Decken? Viele dieser Elemente lassen sich bislang nicht zufriedenstellend automatisiert umsetzen. Wir forschen auch daran, wie man komplette Strukturen, etwa gewölbeartige Formen, drucken kann – ein spannendes Feld.

Allerdings, und da bin ich wohl in der Runde eher der Bedenkenträger: Es bestehen noch viele technische Herausforderungen – etwa strukturelle und statische Fragestellungen, Materialeinschränkungen, Witterungseinflüsse beim Drucken, oder auch beim zuverlässigen Datenfluss, sozusagen vom Computer bis in den Betondrucker. Neben stationären Portalgeräten forschen wir im Bereich mobiler, armgestützter Roboter. Unser Traum ist, dass in fünf bis zehn Jahren ein mobiler Roboter über die Baustelle fährt und dabei druckt. Damit könnte der Einsatz großer stationärer Anlagen reduziert werden. Es ist sehr ermutigend, dass die Entwicklung voranschreitet – entscheidend ist, Schritt für Schritt praktische Erfahrungen zu sammeln und daraus zu lernen.

Hein: Genau das ist der Punkt. Das sehen wir bei vielen Innovationen, nicht nur beim 3D-Druck. Wir haben uns auch andere technologische Neuerungen angesehen. Es ist wichtig, einen Startpunkt zu finden und einfach loszulegen, um das Potenzial aufzuzeigen. Wer hätte vor fünf Jahren gedacht, dass man mit einem Fenster mit integrierter Infrarotheizung Räume heizen kann? Fenster galten lange als Schwachstellen, durch die Kälte eindringt und die schwer abzudichten sind. Heute ist man hier schon einen Schritt weiter. Genau das ist der Weg, den wir in Deutschland gehen müssen. Aber es braucht auch eine entsprechende regulatorische Begleitung. Es bringt nichts, schneller bauen zu können, wenn die Genehmigungsprozesse am Ende alles wieder ausbremsen.

Münch: Wir haben auch mit dem zuständigen Architekten über einige der erwähnten Punkte beim Digital-Druck gesprochen. Uns stellte sich die Frage: Wie sieht das in der Praxis aus? Muss ich neue, umfangreiche Baugenehmigungen einholen? Wie steht es um die Druckzeiten? Darf ich nur tagsüber drucken – oder auch nachts? Tatsächlich wurde auf einer Baustelle auch nachts gedruckt. Das geht aber natürlich mit einer gewissen Lärmbelästigung einher. Entscheidend ist dabei auch, wo gebaut wird: In einem Neubaugebiet, in dem noch niemand wohnt, könnte man sich durchaus vorstellen, dass mehrere Gebäude parallel und auch nachts gedruckt werden. Das hätte natürlich den Vorteil, dass sich die Bauzeit noch weiter verkürzt. Baut man jedoch in einer Baulücke, in einem bewohnten Umfeld, stellt sich die Frage, wie zukunftsfähig ein solches Vorgehen dort ist. Denn ein solches Haus wird nicht innerhalb einer Woche fertiggestellt. Auch ein 3D-Drucker arbeitet über mehrere Monate – und macht Lärm.

Smarsly: Auch Haftungsfragen werden langfristig stärker in den Fokus der Politik rücken – ähnlich, wie es im Zuge der Digitalisierung bereits beim Internetrecht der Fall war. Vor 20 Jahren hatte darüber kaum jemand nachgedacht. Solche Fragen werden auch im Bausektor zunehmend relevant. Stellen Sie sich vor: Das komplette Bauwerk ist digital auf einem USB-Stick gespeichert, inklusive aller Pläne. Unsere Zukunftsvision ist, dass man den Stick in den Drucker steckt, der dann direkt – unter Expertenaufsicht – das Gebäude automatisiert errichtet. Das funktioniert heute noch nicht, vieles muss manuell erfolgen. Doch die Richtung ist klar und vielversprechend.

Dabei gibt es viele potenzielle Fehlerquellen: Änderungen am digitalen Modell, technische Fehler des Druckers, Informationsbrüche bei der Datenübertragung, Materialprobleme, Witterungseinflüsse. Das sind alles Aspekte, die bislang kaum ein Thema waren. Früher wurde geschalt, der Beton kam – und bei Fehlern wusste man genau, wer zuständig war. Heute ist die Lage komplexer. Ich kann mir gut vorstellen, dass beim ersten Problemfall die Juristen großes Interesse zeigen werden – so unschön das auch wäre. Es bleibt spannend.