Mit einer Fackel in der Hand flieht der Bösewicht Santer die Felskulisse hinauf, an seiner Seite sein Gehilfe Rattler. Verfolgt werden sie von den „Blutsbrüdern“ Winnetou und Old Shatterhand. Auf der Felsspitze angekommen, finden Santer und Rattler das heißersehnte Gold der Apachen, das sie (natürlich) stehlen wollen. Doch Winnetou und Old Shatterhand holen sie ein. In schwindelerregender Höhe entbrennt auf einer Hängebrücke ein Kampf auf Leben und Tod. Den Schurken bleibt nur noch ein Fluchtweg: An 30 Meter langen Stahlseilen versuchen sie, sich ins Tal abzuseilen. In luftiger Höhe rasen sie über die Bühne hinweg. Doch nur einer von beiden kommt lebend unten an: Während Rattler abstürzt und stirbt, kann Santer entkommen.

Für Dr. Steve Szigeti ist die Abendvorstellung damit beendet. Der ungarische Jurist, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, hat mit seiner Firma Stunt Operations in diesem Jahr zum 14. Mal die Stunts bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg übernommen. Im Finale von „Winnetou I – Blutsbrüder“ kämpft er als Double von „Santer“-Darsteller Wolfgang Bahro gegen den Titelhelden. Szigeti, Jahrgang 1959, ist seit 40 Jahren im Stuntgeschäft und hat schon mit Regisseuren wie Ridley Scott („Königreich der Himmel“) und Schauspielern wie Brad Pitt („World War Z“) zusammengearbeitet. „Mit der Stuntarbeit beim Film ging es nebenbei während meines Studiums los, ich konnte davon aber schon bald ganz gut leben“, erzählt Szigeti. „In Ungarn wurden viele Filme und TV-Serien mit Action sowie Kostümfilme mit Pferden gedreht, wobei ehemalige Fünfkämpfer und Sportstudenten wie ich herzlich aufgenommen wurden. Stunts waren schon immer eine coole Sache für junge sportliche Burschen, und Studenten sind ja grundsätzlich überall arme Schlucker, die Geld, Anerkennung und weibliche Bewunderer brauchen.“

Neben seiner Tätigkeit bei den Karl-May-Spielen arbeitet Szigeti als Stuntkoordinator für Film- und TV-Produktionen sowie als Dozent für Fechten, Bühnenkampf und Reiten an der Bonner Schauspielhochschule. In Bad Segeberg gehören sechs Stuntmen und eine Stuntfrau zu seinem Team. „Pro Jahr bekomme ich circa 40 bis 50 Bewerbungen. Davon nehme ich aber meistens nur ein bis zwei Bewerber an“, sagt Szigeti. Bewerbern, die gerne ins Auge der Gefahr schauen, zeige er sofort die Tür und sage: „Geh‘ nach Hause, dich brauchen wir nicht.“ Viele Bewerber würden sich überschätzen: „Es ist wichtig, viele Sportarten gemacht zu haben, sich gut einschätzen zu können, vielseitig zu sein und mitdenken zu können. Das sind die guten Stuntleute. Nicht die Draufgänger.“ Die nennt er auch „die jungen Heißsporne“, statt sportlicher Disziplin hätten sie nur Angeberei im Kopf. Man müsse sie zügeln – oder eben rausschmeißen. „Gute Stuntmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt und alle möglichen Facetten des Stunts erlebt haben. Sie haben eine Ahnung davon, worauf man achten muss“, betont Szigeti.

Doch auch erfahrene Stuntmen können sich bei ihrer Arbeit verletzen. „Es passieren Unfälle, weil man Dinge vorher nicht berechnet oder vernachlässigt hat oder weil man zu routinemäßig an den Stunt herangegangen ist. Routine ist der tödlichste Feind des Stuntman“, so Szigeti. Man müsse jeden einzelnen Stunt ernst nehmen. „Wenn ich einen Kollegen sehe, der sich nur mit einer Hand unter einer Hängebrücke festhält, sage ich ihm, dass er auch die andere Hand nehmen soll. Man darf die Gefahr nicht unterschätzen, denn da fangen die Unfälle an.“ Er selbst habe sich im Laufe seiner Karriere viele Verletzungen zugezogen, von der Schwere her seien aber alle überschaubar gewesen. „Ich hatte mehrmals Knöchel- und Rippenbrüche und ein paar Kreuzbandrisse. Sowas passiert schnell und hat nichts mit Unprofessionalität zu tun. Das könnte auch in der Turnhalle passieren.“

Als Stuntman brauche man deshalb unbedingt eine Berufsunfallversicherung bei der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG), so Szigeti. „Ich achte darauf, dass sie in meinem Team alle haben, lasse sie mir zeigen. Wichtig ist daneben auch die Betriebshaftpflicht für Stuntleute. Der Geldbeitrag hängt davon ab, wie oft man Unfälle baut oder nicht. Bei mir ist er Gott sei Dank ziemlich niedrig“, sagt er und lacht. Aber wie sieht es bei seinen Berufskollegen aus?

Die German Stunt Association (GSA), der Bundesverband deutscher Stuntleute, geht derzeit von 160 bis 180 professionellen Stuntwomen und Stuntmen in Deutschland aus. Sie sind selbständige Künstler, die über die Künstlersozialkasse in der gesetzlichen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung abgesichert sind. Dort werden die Kosten aufgeteilt: Die eine Hälfte tragen die Künstler, etwa 20 Prozent kommen vom Bund, den Rest tragen über die Künstlersozialabgabe diejenigen, die die künstlerische Leistung verwerten. „Wie bei Angestellten auch, wird die Absicherung beispielsweise der Rentenversicherung nicht ausreichen, so dass weitere Versicherungen oder Anlagen nötig sind, die selbst zu tragen sind“, erklärt GSA-Geschäftsführerin Pamela Gräbe. „Bei den Berufsgenossenschaften VBG oder BG ETEM können sich Stuntleute über die freiwillige Unternehmerversicherung gegen die Folgen eines berufsbedingten Unfalls oder einer Berufskrankheit versichern. Es gibt auch private Unfallversicherungen von anderen Trägern, die aber weniger Leistungen anbieten.“ Ebenfalls unabdingbar sei die berufliche Haftpflichtversicherung. „Wir haben mit zwei Maklern auf uns abgestimmte Angebote erarbeitet. Es gibt aber auch andere Versicherungsunternehmen, die unsere Mindeststandards abdecken. Unfall- und Haftpflichtversicherung sind von uns Selbständigen selbst zu tragen“, so Gräbe.

Für die Haftpflichtversicherung haben sich laut GSA die Howden Caninenberg GmbH und die A. Huber & Co. Internationale Assekuranz-Makler GmbH empfohlen. „Beide Makler sind in der Film-, TV- und Medienbranche tätig und bekannt, wissen also, wie die Branche in ihrer Gesamtheit funktioniert. Sie haben die Verträge speziell zu unseren Bedürfnissen bzw. zu den Produktionsversicherungen ergänzend gestaltet“, sagt Gräbe.

Eine Unfallstatistik führt der Verband nicht. „Wir bekommen nicht jeden Schaden oder jede Verletzung mit, so dass eine Statistik sehr unvollständig wäre. Wenn wir aber Kenntnis von Unfällen und deren Ursachen bekommen, werten wir diese aus, um daraus zu lernen“, betont Gräbe. „Gute Indizien für die Häufigkeit von Unfällen geben uns die Versicherer. Die Versicherungsprämien bei den beiden oben genannten Haftpflichtversicherungen sind seit 2011 und 2012 unverändert. Bei den gesetzlichen Unfallversicherungen kann man es an der Gefahrklasse ablesen: Mit der Gefahrklasse 3,26 bei der VBG und 3,6 bei der BG ETEM liegen wir deutlich unter beispielsweise Dachdeckern (15,12).“

Bereiche des Jobs, die grundsätzlich nicht versicherbar sind, gibt es laut Gräbe nicht. „Wir sind sehr gut aufgestellt, mit Ausnahmen in kleinen Details. Bei der Haftpflichtversicherung sind natürlich Schadenfälle ausgeschlossen, deren Eintreten Gegenstand des Drehbuchs ist. Das finden wir sehr schade, anderenfalls gäbe es viel mehr Action in deutschen Kinofilmen oder im TV“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Auch eigenes Equipment, das beschädigt wird, sei darüber nicht abgedeckt.

Mit beschädigtem Equipment kennt sich Stefan Zürcher bestens aus. Als Stuntman und Locationscout hat der Schweizer an acht James-Bond-Filmen mitgewirkt. Allein beim spektakulären Motorradstunt im Vorspann von „Goldeneye“ (1995) – Bond springt auf seinem Motorrad einem abstürzenden Flugzeug hinterher – seien acht brandneue Cagiva-Motorräder zerstört worden, die man den Berg „runtergeschmissen“ habe, erzählt er.

Zürcher, dessen Autobiografie „Im Geheimdienst von James Bond“ gerade im Weber-Verlag erschienen ist, wurde 1945 geboren. Seine Karriere als Stuntman begann in den sechziger Jahren. Nach Lehre und Militärdienst machte er das Skilehrerpatent und wanderte 1966 in die USA aus. In Vermont kam er zum ersten Mal mit der Skiakrobatik in Kontakt. Er wurde Extremskifahrer und schon bald aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten für Werbespots engagiert. So hatte er schon früh Kontakt mit dem Medium Film. „Im Herbst 1968 rief mich mein Vater an und sagte mir, dass im Schweizer Mürren ein James-Bond-Film gedreht wird und dafür ‚verrückte Skifahrer‘ als Verfolger von Bond gesucht werden. Ich habe mich beim Produktionsleiter Hubert Fröhlich gemeldet, und mit meinen Referenzen und Filmkenntnissen war es kein Problem für mich, dort einen Job zu bekommen“, erinnert sich Zürcher. Als Teil des Skiteams von Bösewicht Blofeld jagte er in „Im Geheimdienst ihrer Majestät“ schließlich Bond-Darsteller George Lazenby den Piz Gloria hinunter. Weiter ging seine Bond-Karriere 1977 in „Der Spion, der mich liebte“: „In der Anfangssequenz bin ich einer der Verfolger von Bond. Ich bin der erste Verfolger, der ihn durch die Gletscherspalten jagt und dann von Bond erschossen wird.“

Später wurde er zum „Snow-Consultant“ in der Bond-Familie. „Wann immer Schnee, Eis oder Berge in einer Sequenz vorkamen, sagte Bond-Produzentin Barbara Broccoli: ‚Call the Snowman!‘ Und damit hat sie mich gemeint“, sagt Zürcher nicht ohne Stolz. Anhand von Storyboards habe er Machbarkeitsstudien der Actionsequenzen erstellt. „Wenn wir uns geeinigt haben, dass man einen Stunt machen kann, habe ich die Motive gesucht und ein Budget für die Actionsequenz erstellt. Bei den Bond-Filmen ist man immer sehr stolz darauf gewesen, dass man echte Stunts macht. Dafür hat man immer sehr viel Geld aufgewendet.“

Die Stunts selbst auszuführen, war ihm mittlerweile zu riskant geworden. „Wenn man anfängt, vor gewissen Stunts Angst zu haben, ist die Zeit da, um aufzuhören. Dann sollte man sich umschauen, irgendetwas Gescheites zu machen“, sagt Zürcher. „Wenn man jung ist, meint man, dass man unverletzbar und unsterblich ist. Aber dann wird man älter und hat das ein oder andere abgekriegt. Dann fängt das Gehirn an zu arbeiten und man denkt: Das Leben ist so schön, ich möchte nicht irgendwo an einer Eiswand kleben bleiben und dann in eine Gletscherspalte abstürzen. Wenn man das erste Mal im Spital liegt, hat man sehr viel Zeit, über solche Sachen nachzudenken. Bei mir war das mit Anfang 30 der Fall.“ Es gebe einfach immer ein gewisses Restrisiko.

Als Stuntman hatte Zürcher eine Unfallversicherung und musste seinem Versicherungsagenten genau sagen, was für Stunts er macht. Er war dann für Heilungs- und Spitalkosten bis zu einer bestimmten Höhe versichert. Dieses Limit konnte für außergewöhnlich gefährliche Stunts kurzfristig erhöht werden. „Ich habe dann meinen Agenten angerufen und ihn gebeten, das Limit zum Beispiel auf zwei Millionen Schweizer Franken heraufzusetzen. Am Jahresende ist die Prämie entsprechend angepasst worden“, erklärt Zürcher. „Ich habe einmal den Fall gehabt, dass meine Versicherung nur bis zu einer ganz bestimmten Summe gehen wollte und nicht höher. Dann muss man halt zu Lloyd’s gehen. Das sind dann aber Riesen-Prämien, die zu dem, was man mit den Stunts verdient, in keinem Verhältnis mehr stehen. Dann muss man sagen: Das mache ich nicht. Ich habe Stunts, die an mich herangetragen wurden, abgelehnt, weil sie zu riskant waren. Geld ist nicht alles.“

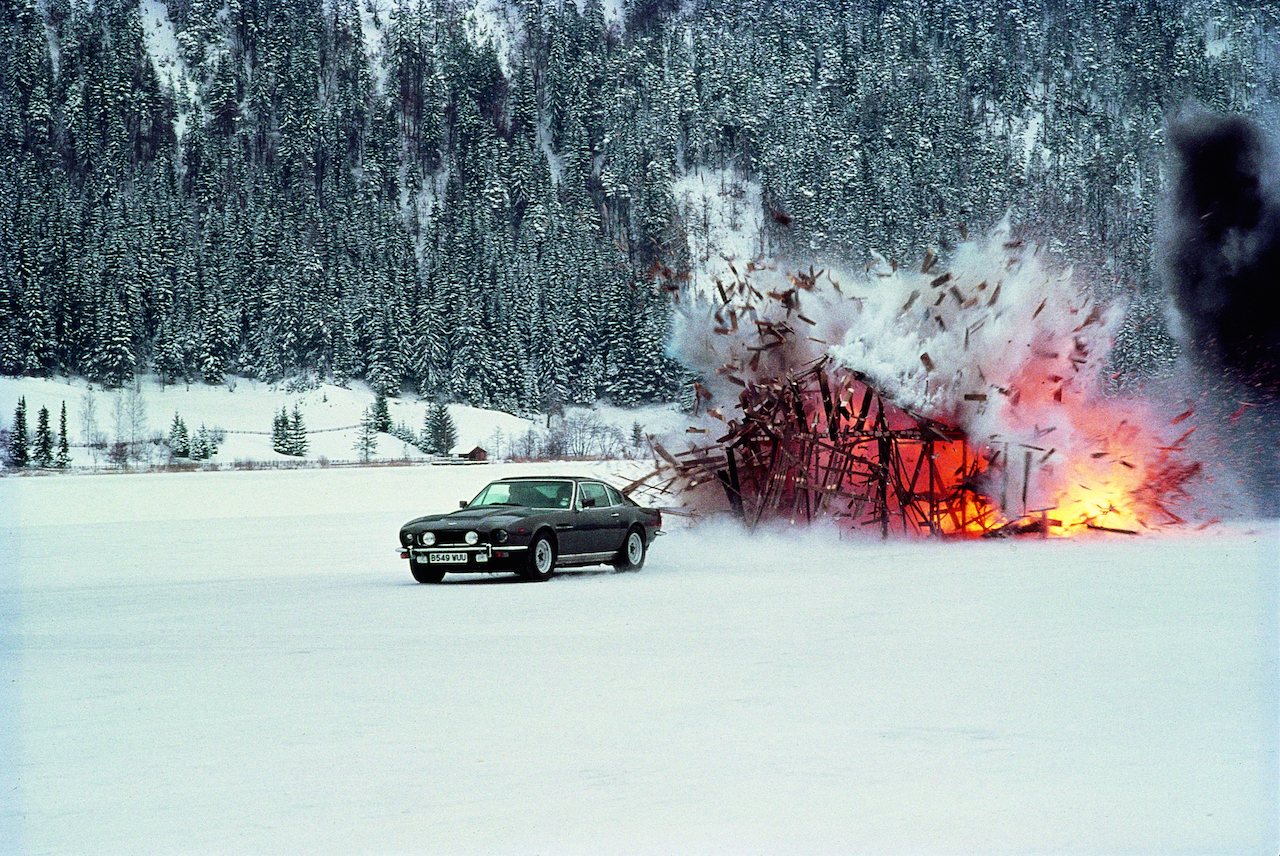

Bei einer Situation habe er schon fast mit dem Leben abgeschlossen, erzählt Zürcher. Es war beim Dreh zu „Der Hauch des Todes“ (1987), eine Autoverfolgungsjagd auf einem vereisten Bergsee in Österreich. „Es hatte sehr stark geschneit und wir mussten während der Nacht das Eis auf dem See vom Schnee befreien. Wir haben alle Bauern aus dem Ort engagiert, damit sie mit ihren Traktoren und Schneepflügen die Eisfläche freiräumen. Am Rand des Sees sind dadurch riesengroße Schneeberge entstanden. Mit einer großen Pistenmaschine wollten wir diese Schneeberge abtragen. Es wollte aber niemand damit fahren. Deshalb habe ich das gemacht und bin mit dem Pistenfahrzeug auf dem See herumgefahren“, erinnert er sich. „Als ich den Rückwärtsgang einlegte und abrupt anfuhr, bin ich mit dem Fahrzeug eingebrochen. Ich war in der Kabine gefangen, die Eisschollen haben die Türen blockiert. Das Wasser stand schon so hoch, dass ich vielleicht noch zehn Zentimeter bis zum Fahrzeugdach hatte. Dann ist aber im letzten Augenblick der Eismeister von Weissensee ins Wasser gesprungen und hat mit aller Gewalt an der Tür gezogen, so dass ich durch einen Spalt rauskommen konnte.“ Später habe er davon oft in der Nacht Alpträume gehabt, sagt Zürcher. „Die meisten meiner Schutzengel habe ich aufgebraucht.“

Kim Brodtmann, Cash.