Modulare Produkte nach dem Baukastensystem stoßen in der Assekuranz zunehmend auf Sympathie. Die Herausforderung besteht laut Experten im Design der Module. Sind diese falsch geplant, verkommt das Produkt zum Ladenhüter.

Text: Lorenz Klein

Die Führungskräfte der Assekuranz haben häufig eine einhellige Sichtweise auf die Themen, die die Branche bewegen. Wer beispielsweise eine Bewertung zur Unisex-Tarif-Einführung oder zur geplanten EU-Vermittlerrichtlinie IMD 2 bei den Versicherungsmanagern erfragen möchte, wird nicht viele Befürworter dieser Vorgaben auftreiben.

Abseits des regulatorischen Bereichs sieht es jedoch anders aus. Vor allem beim Thema Produktstruktur scheiden sich seit vielen Jahren die Geister: Ob eine Versicherung als Rundumschutz-Lösung, in der möglichst viele Risiken abgedeckt sind, angeboten werden sollte oder eine vom Kunden individuell zu kombinierende Bausteinstruktur besser ist, bleibt umstritten.

Zahl der Befürworter hoch

Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Simon-Kucher & Partners haben zwar bislang erst elf Prozent der Versicherer ihre Produktstruktur nach dem Baukastenprinzip organisiert, bei dem der Kunde einzelne Module flexibel zu einem Basisprodukt hinzuwählen kann.

Die Zahl der Befürworter ist allerdings deutlich höher: Mehr als jeder zweite der 102 befragten Führungskräfte (55 Prozent) sieht in einer modular aufgebauten Produktpalette die vorteilhaftere Variante gegenüber einem fixen Produktangebot – nur 18 Prozent vertreten die Gegenmeinung.

Ebenfalls 55 Prozent rechnen für die kommenden zwei bis drei Jahre mit einer wachsenden Bedeutung von modularen Strukturen für das eigene Haus beziehungsweise für die Branche (57 Prozent).

Das perfekte System gibt es nicht

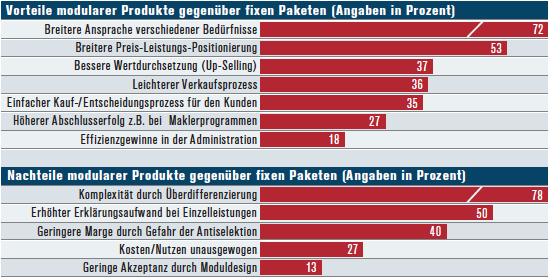

Als größter Vorteil modularer Produkte im Vergleich zu „fixen Paketen“ wird der Studie zufolge „die breitere Ansprache verschiedener Bedürfnisse“ gesehen. So stimmen rund drei Viertel der Befragten der These zu, dass eine Vielzahl an individuellen Produktmöglichkeiten eine gezieltere Abdeckung ermögliche.

Im Gegenzug sehen fast 80 Prozent der Manager den größten Nachteil eines Baukastensystems darin, dass eine „Komplexität durch Überdifferenzierung“ entsteht – das heißt, dass zu viele und vor allem geringwertige Module den „schlanken, einfachen Verkauf“ behindern.

Mindestens jeder dritte von 102 befragten Assekuranz-Führungskräften sieht Vorteile für Kunden und Vermittler. Als zentrale Herausforderung wird eine steigende Komplexität im Verkauf genannt.

Quelle: Simon-Kucher & Partner

Die Assekuranz-Manager wissen, dass es das perfekte Produktsystem nicht gibt. Knapp die Hälfte der Befragten (48 Prozent) setzt daher auf eine Mischung aus verschiedenen Strategien.

Zu den Versicherern, die sich an entsprechenden Kompromisslösungen orientieren, um gewissermaßen „das Beste aus beiden Welten“ zu erhalten, gehört die im August 2012 gegründete Versicherungsmarke Cardea.life.

Hinter der Marke stehen der Lebensversicherer Prisma Life aus Liechtenstein, die Vertriebsgesellschaft fpb mit Sitz in Köln und der Schweizer Rückversicherer Swiss Re.

Komplettschutz plus Produktbausteine

Cardea.life bietet eine Existenzversicherung als Multiriskprodukt (Mehrgefahrenprodukt) an, die im Paket die „fünf größten Lebensrisiken“ Tod, Pflegebedürftigkeit, schwere Krankheiten (Dread Disease), Verlust von Grundfähigkeiten sowie Unfallinvalidität absichern soll.

Zu diesem Komplettschutz kann der Kunde einzelne Produktbausteine hinzuwählen, zum Beispiel, um den Todesfallschutz oder die versicherte Leistung im Fall einer schweren Krankheit zu erhöhen oder um im Leistungsfall einen Altersvorsorgevertrag beginnen oder fortführen zu können.

Dieser Ansatz soll nach Angaben von Cardea.life Doppelabsicherungen ausschließen, was sich positiv auf die Prämienkalkulation auswirke.

Basisabsicherung als Fundament

„Rundumschutz und ein modularer Baukastenansatz sind bei uns kein Widerspruch“, kommentiert Stefan Giesecke, Vorstand der fpb. Ein bezahlbarer Basisschutz, der individuell mit Zusatzmodulen, je nach Lebens- und Risikosituation des Kunden, erweitert werden könne, entspreche „dem Zeitgeist der modernen Lebenswelt unserer Kunden“, ist Giesecke überzeugt.

Sein Kooperationspartner Markus Brugger, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Prisma Life, ergänzt, dass man bei Cardea.life zwar auch eine Bausteinlösung anbiete, vor allem biete man aber „ein Fundament“, das für jeden sinnvoll sei.

„Für die Kunden bringt dieses eine Basisabsicherung der wichtigsten Risiken und für den Vermittler eine Reduktion der Haftung“, argumentiert Brugger. Zudem habe die Aufteilung in einen Basisschutz plus modulare Bausteine preisliche Vorteile.

Durch die obligatorische Basisabsicherung kann das Risiko des antiselektiven Verhaltens reduziert werden und somit die Basisabsicherung für alle günstiger angeboten werden“, erklärt der Prisma Life-Chef.

Aus Sicht der Studienmacher von Simon-Kucher & Partners wird die Anzahl der Versicherer, die einen modularen Produktansatz verfolgen weiter zunehmen. „Kunden lassen sich nicht gerne in Schubladen stecken, sondern wünschen passgenaue Angebote, auch im Privatkundengeschäft. Wer die anbieten kann, ist also klar im Vorteil“, analysiert Studienbetreuerin Verena Beeck.

Alle Augen richten sich auf die Allianz

Mit Neugier schaut die Branche vor allem darauf, wie der Marktführer seine neue Strategie umsetzt: Bei der Allianz in München hat man sich dazu entschlossen, die Sachversicherung im Privatkundenbereich komplett umzubauen und entwickelt derzeit ein einheitliches, modulares Produktkonzept.

Dies habe sich bereits im Verkauf der modularen Autoversicherung bewährt, sagt Jens Lison, Vorstand der Allianz Versicherungs-AG. Auch die Privathaftpflicht- und Hausratversicherung, die seit Frühjahr 2012 am Markt erhältlich sind, kämen bei den Kunden gut an, so Lison. Weitere Angebote seien in Planung.

„Ziel der neuen modularen Produkte in der Sachversicherung ist es, dem Kundenwunsch nach mehr individuellen Lösungen gerecht zu werden“, erklärt der Allianz-Vorstand. Statt bei All-inclusive-Lösungen für Leistungen zu zahlen, die der Versicherte nicht benötige, kaufe man bei der Allianz den passgenauen Schutz. „Niemand braucht einen Rundum-Schutz, sondern nur den, der zu ihm passt“, betont Lison, der davon ausgeht, dass sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzen werde.

Beim Mitbewerber HDI Versicherung aus Köln hat man die Sachversicherungen für Privatkunden bereits im Frühjahr 2011 auf eine modulare Struktur umgestellt.

Zur Begründung hieß es, dass die neue Struktur den Kunden ermögliche, „besonders unkompliziert und übersichtlich den für ihn optimalen Versicherungsschutz zusammenzustellen“. Bausteine, die nicht gebraucht würden, könne man dank des modularen Aufbaus ausklammern, argumentiert man bei HDI.

Lücken wirklich ausgeschlossen?

Für die Bereiche Privathaftpflicht, Hausrat, Wohngebäude, Unfall und Rechtsschutz steht nach der Umstellung je ein sogenanntes Basispaket zur Verfügung. Weitere Leistungsbausteine können ausgewählt werden, beispielsweise der Baustein „Fahrrad“ in der Hausratversicherung oder „Beruf“ in der privaten Rechtsschutzversicherung.

Gleichwohl hält man bei HDI auch weiterhin am „Rundum-sorglos-Paket“ fest, in dem die jeweiligen optionalen Einzelbausteine zusammengefasst sind.

Mit der Umstellung seiner Produktstruktur zeige HDI, dass „Versichern auch einfach geht“, wirbt das Unternehmen. Auf einen Blick könne der Versicherungsnehmer sehen, wo er ausreichend abgesichert sei und wo vielleicht zusätzlicher Versicherungsbedarf bestehe.

Gleichzeitig habe der Kunde die Option, an Bausteinen zu sparen, die in seiner Lebenssituation nicht nötig seien. Versicherungslücken, aber auch Überversicherungen seien damit praktisch ausgeschlossen.

Was sich im „Broschürendeutsch“ so einfach anhört, stellt sich in der Praxis ungleich schwieriger dar. Tatsächlich sieht die Branche selbst die größte Gefahr darin, dass die Kleinteiligkeit in einer modularen Produktpalette zu einer Überdifferenzierung führt und somit das Versichern eben nicht einfacher, sondern komplexer macht.

Weitere 50 Prozent der Befragten fürchten darüber hinaus einen erhöhten Erklärungsaufwand bei „thematisch nicht zueinander passenden Einzelleistungen“. 40 Prozent sehen einen möglichen Nachteil darin, dass Margeneinbußen infolge von „Antiselektionseffekten“ auftreten. Diese sind dann gegeben, wenn sich die Modulgestaltung nicht am Nutzen des Kunden orientiert.

„Die Krux liegt im Moduldesign“, betont Beraterin Beeck. Nur wenn dieses auf tatsächlich vorhandene Kundenpräferenzen ausgerichtet sei, werde am Ende auch gekauft. Andernfalls seien Ladenhüter programmiert.

Zum Lesen des kompletten Artikels bestellen Sie die aktuelle Ausgabe 1/2013 beim Cash.-Einzelverkauf.

Foto: Shutterstock